一位法國知名的放射科醫師,為什麼願意將累積多年的肝腫瘤消融技術,毫無保留地傳授給台灣的年輕醫師?這位台灣醫師在法國度過四季、經歷數百位病人的臨床實作後,回頭為台灣醫療貢獻了什麼?

台大醫院的開刀房裡,有法國巴黎的影子。「多針消融治療」(Multi-Bipolar RFA)是台灣、法國之間,魔幻的交會點。

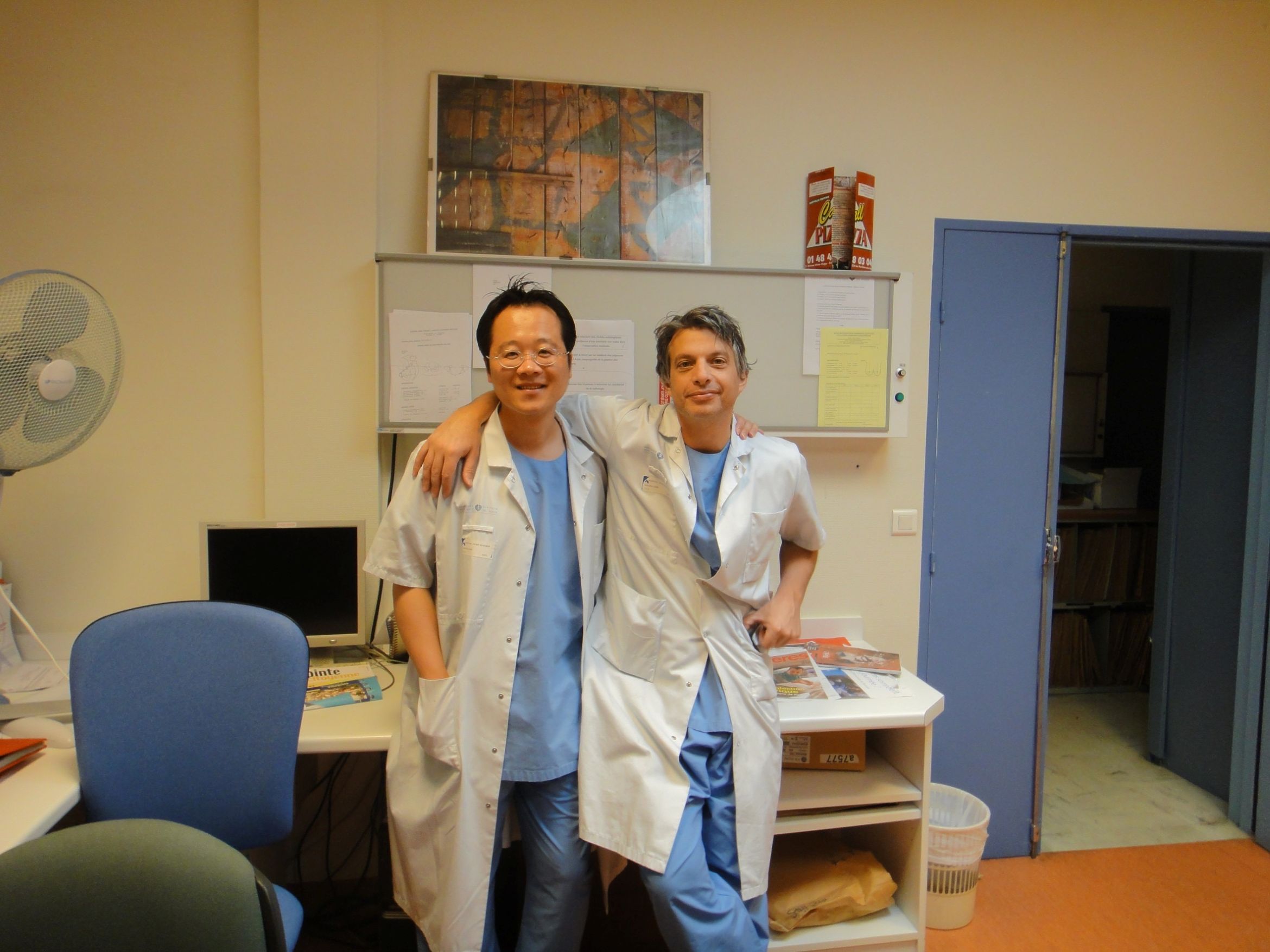

2011年,內科主治醫師吳立偉至法國最好的肝腫瘤微創治療醫院——法國巴黎第13 大學附屬醫院(Hôpital Jean-Verdier)學習多針雙電極消融治療;2012年返台後,他延續法國醫療團隊的技術與精神,至今已執行2200多例肝臟腫瘤消融治療。

許多肝癌病人帶著30公分長、L型的刀疤來到吳立偉診間。他們曾為根除腫瘤切下一半體積的肝臟,卻無法阻止腫瘤再生,定期回診又發現2、3公分大的腫瘤。

吳立偉現任台大癌醫中心分院、雲林分院主治醫師,他告訴病人:「這一次,我們以針孔取代刀疤。」

以往單針消融治療至多處置3公分的小型腫瘤,吳立偉採多針電燒能消融5公分以上的大型腫瘤,替許多病人延長超過十年的壽命。由於這項技術傳承自法國醫師 Olivier SEROR,他說,「是 Olivier 救了這些病人。」

法國恩師的啟發

Olivier SEROR是放射科醫師,他在巴黎東北近郊邦迪(Bondy)的Hôpital Jean-Verdier執業二十多年。那是一個移民城鎮,近三成人口為非裔與中東裔移民,生活相對艱困、肝病盛行。不論法國、台灣,全球肝病的盛行率皆與貧窮相關,原因包括衛生條件較差、不安全注射或過量飲酒。

「Olivier 本身比較左派,」吳立偉說,在Hôpital Jean-Verdier執業的醫師多少具有左派性格,不往賺大錢的路上走,反而天天搭地鐵,通勤一個多小時照顧弱勢病人。受SEROR教授所影響,吳立偉也甘之如飴地在肝病盛行率極高的雲林看診治療病人。

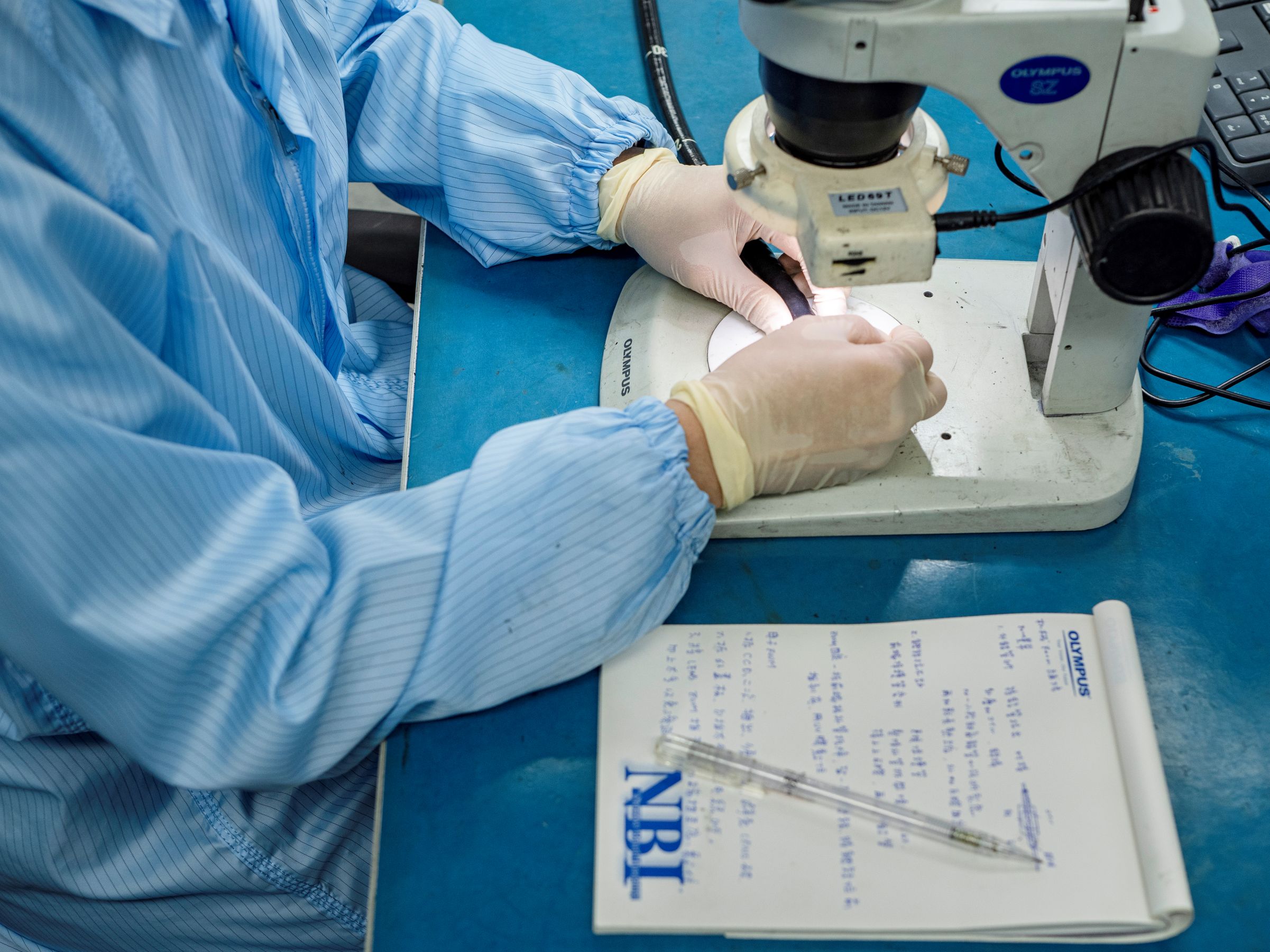

SEROR教授的指導深入而全面,從術前影像判讀、治療工具的選擇,一直到腫瘤的定位技術與併發症的預防。吳立偉回憶他在巴黎學習的時光,SEROR教授真的是傾囊相授、手把手帶著他治療了數百位困難的肝腫瘤病人。

在SEROR教授身上,吳立偉見證職人般的堅持,從而明白,治療的極致是藝術。

每一個治療日結束的傍晚,吳立偉與Olivier一起走出醫院後門,走過跨越塞納河的石造拱橋,搭上147號公車回到巴黎市區。

Olivier一路和他討論當天的治療細節,這些他在公車上、地鐵上、步行過程中收穫的知識,和開刀房內的學習同等重要,他表示,那樣的情誼就是mentorship。

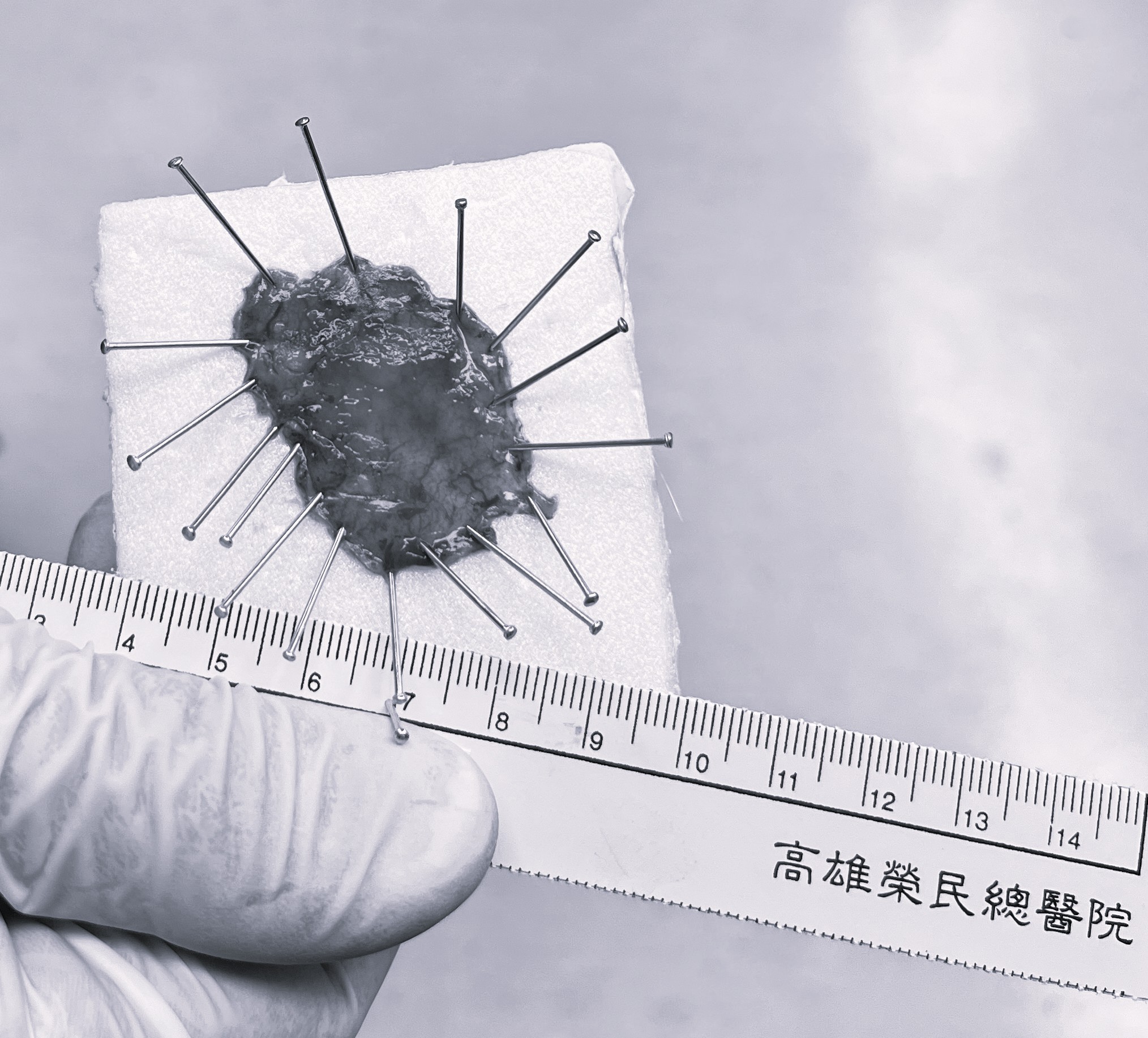

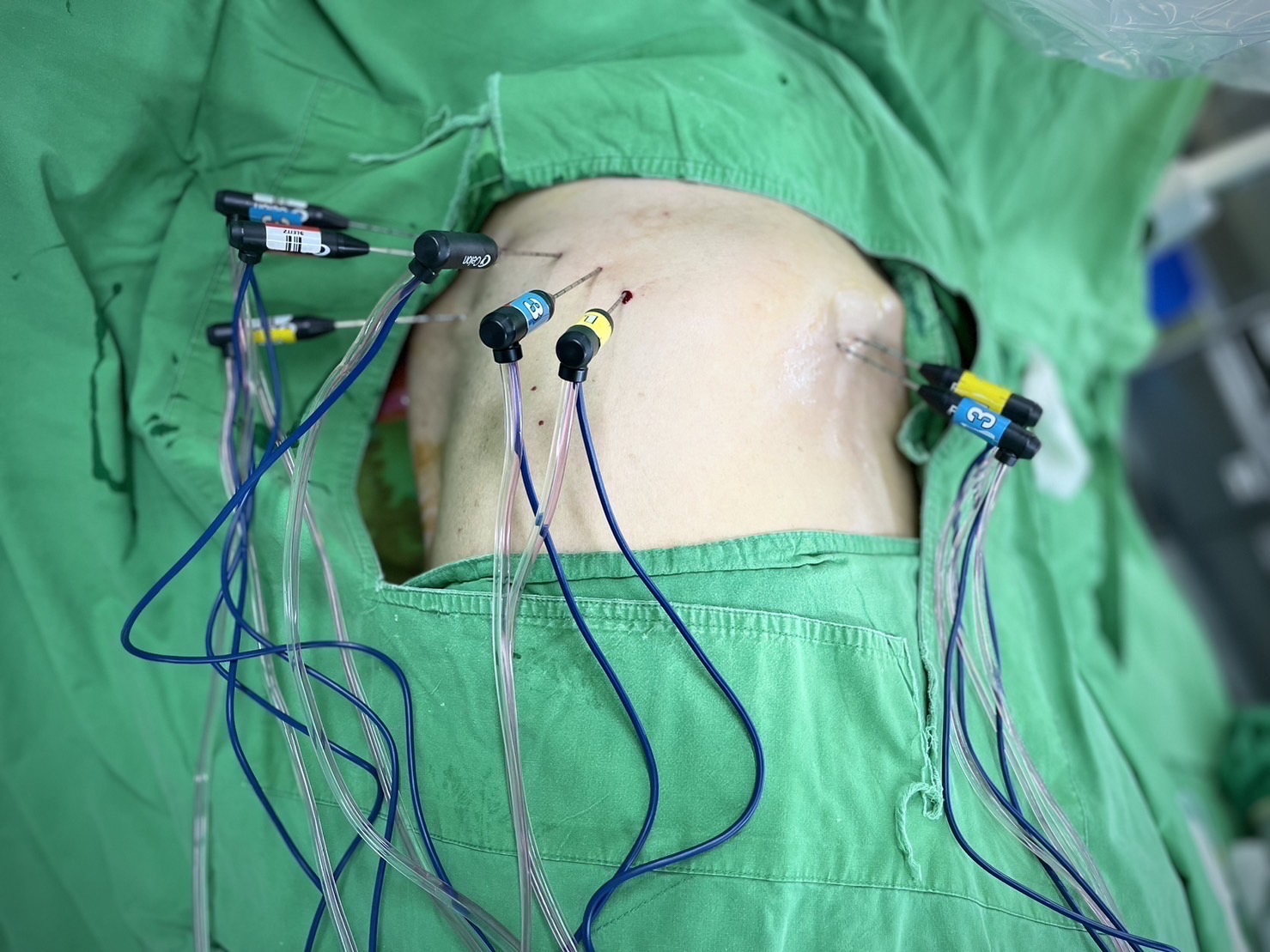

多針消融技術的執行關鍵

多針消融治療是利用多個雙電極電燒針互相感應的物理原理,向心燒灼腫瘤與向外燒灼些許周邊組織,概念近似外科手術。不同的是,多針消融治療能根據腫瘤的位置跟大小,盡力保留正常的肝臟組織,這讓無法接受外科手術的病患多了一種選擇。

雖然患者一樣要全身麻醉,但是傷口小、術後恢復快。挑戰則是面對不同腫瘤型態、發生位置,電燒針的佈陣該如何燒盡病灶又不傷及臟器、併發出血。

吳立偉曾問SEROR教授:「如果腫瘤侵犯到血管,還能燒嗎?」 他擔心破壞血管會影響肝功能。 SEROR教授卻給了意想不到的答案——Why not?只要是相對周邊的血管,加上病患的肝臟功能許可,當然要做根除性的電燒治療。根據Hôpital Jean-Verdier的臨床經驗,這樣積極的治療能提升病患整體存活時間。

法國醫療團隊執行消融手術,最忌諱病灶「燒不乾淨」,導致病人短期內再次承受電燒的痛苦、浪費醫療資源。所以治療前必制定縝密的計畫,包括臟器和周邊血管的全面評估、下針角度與針距、電燒能量開多大、燒多久。

相對於單極離心燒灼——將電燒針插入腫瘤中心,在患者臀部或大腿貼上貼片以形成離心燒灼的迴路,多針電燒是封閉式迴路,更可以預期燒灼範圍,讓治療跟著計畫走。

然而電燒針如何切中目標範圍,是執行上最大關卡。 將電燒針扎入人體、接近腫瘤的過程崎嶇,吳立偉比喻,像在一大桶冰淇淋內找一顆核桃,且不容許一點失誤,「微創治療成功與否,常常就差1公釐的距離。」

解放手感 治療修成藝術

吳立偉回顧剛升上主治醫師的前兩年,總要仰賴超音波探頭外掛的導引器,如遵循教科書般沿著超音波畫面的導引線下針。 可是,導引器只有四種角度,要包夾三度空間中立體的腫瘤猶如緣木求魚。

能拋下導引器,表示消融技術迎來蛻變,是關鍵轉捩點。 SEROR教授執行過五千台以上多針雙電極消融治療,早忘了導引器的存在;在他的引導下,吳立偉也培養出 free hand多角度進攻的能力,如今連非慣用手都能精準下針。

如果腫瘤的位置鄰近右邊橫隔膜,吳立偉就靠左手下針。由於目標範圍狹小,他甚至要放下超音波探頭,直接感受患者呼氣時肋骨的位置,以觸覺回饋推敲電燒針穿刺的進度。當他再次拿起超音波探頭,可見電燒針已如計畫,沿著消融範圍的邊界進入病人體內。

「以神遇而不以目視,觀知止而神欲行」,吳立偉踩著穩定、優雅的治療節奏,引用《莊子》庖丁解牛描述技術純熟的境界,這是千例以上經驗所造就、難以言明的意念與手感。

Connecting the dots

位在世界各地的醫療團隊,正獨立執行某項術式。每個端點之間何以產生連結?回溯 2011年,吳立偉從台灣寄出的電子郵件,成為契機。

當時他只做過50例簡單的單電極消融治療,Olivier SEROR的論文吸引他的目光。「我像不知天高地厚的小毛頭,寫信給大師說要交流,」吳立偉笑自己臉皮厚,而信沒寄出多久就收到 SEROR 「歡迎到訪」的回覆。

那是吳立偉第一次去巴黎。他獨自拖著行李箱,抵達掛著「Prof. SEROR」白色名牌的辦公室門口。這一扇門,就此開啟兩人長達十多年的師徒情誼、友誼。

在法國整整一年的時光中,SEROR教授讓吳立偉參與每一台手術。每當手術順利完成,醫師們或抽菸,或踱步至餐廳,用餐前總會互拍一下隔壁醫師的肩頭。

「The moment,」那是吳立偉經常想起的片刻,在暖陽灑落的窗邊與醫療團隊同桌,他總覺得那刻富有哲學意味。細細思索人生的每個節點、人與人連結的奇幻交會,吳立偉說,「或許, Olivier也希望他的技術能夠透過我的手、透過他的手,落地在亞洲。」